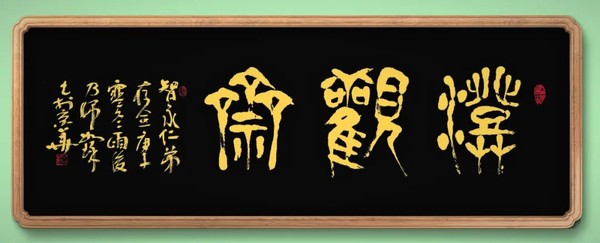

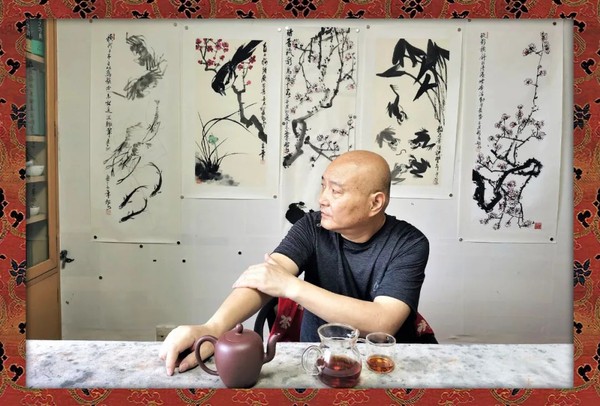

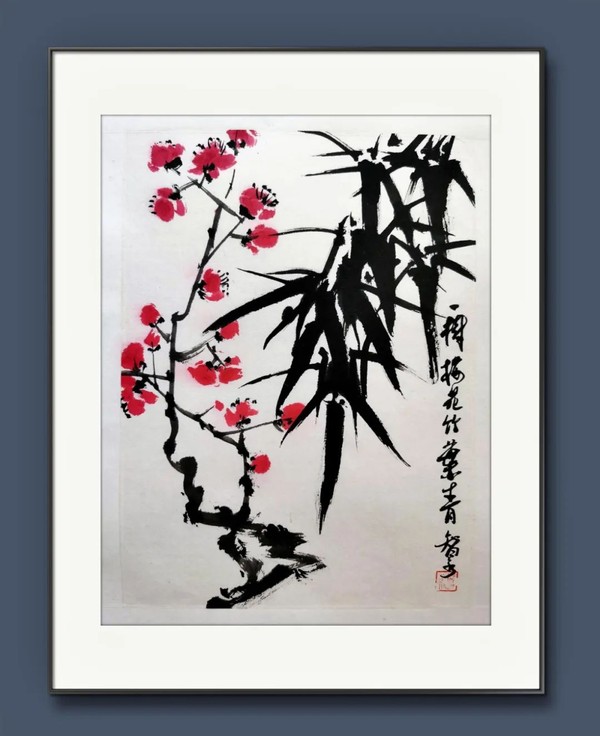

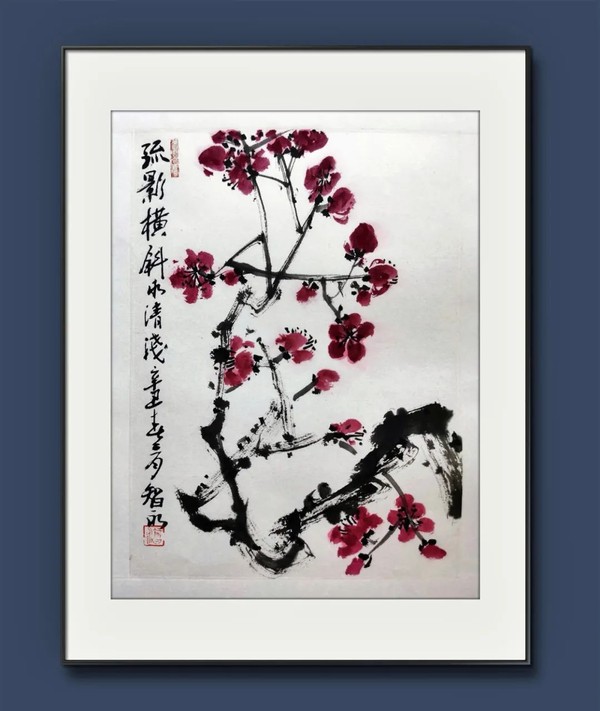

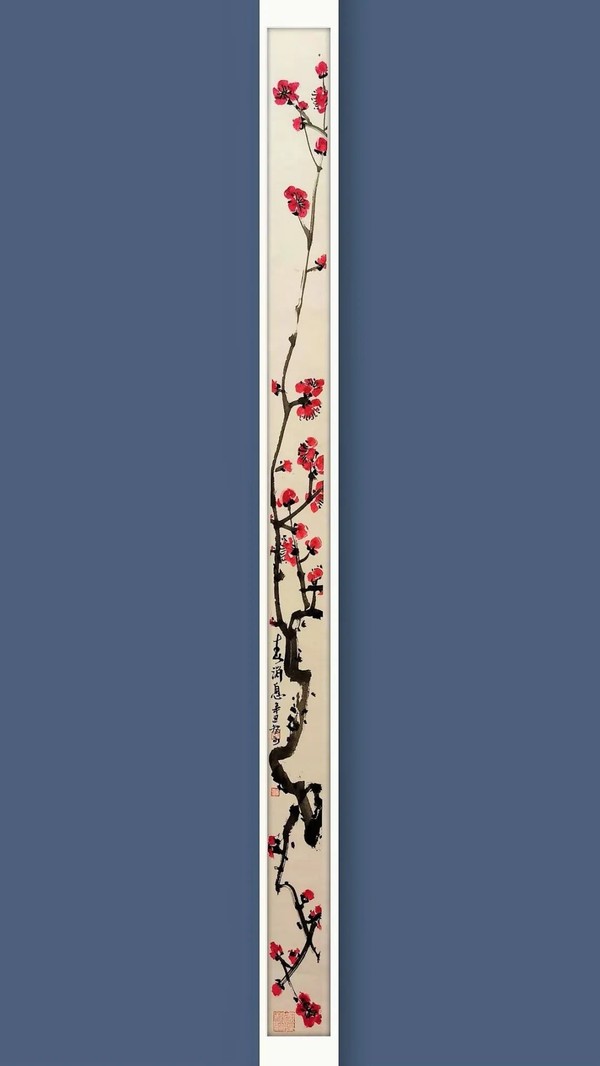

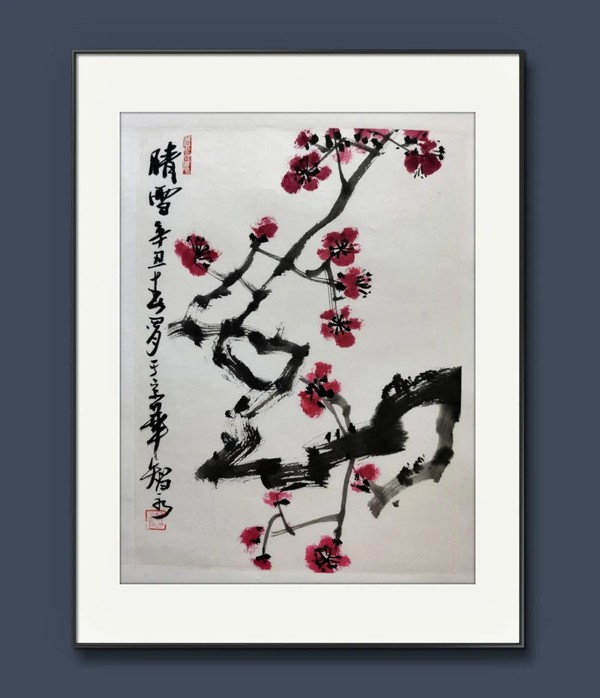

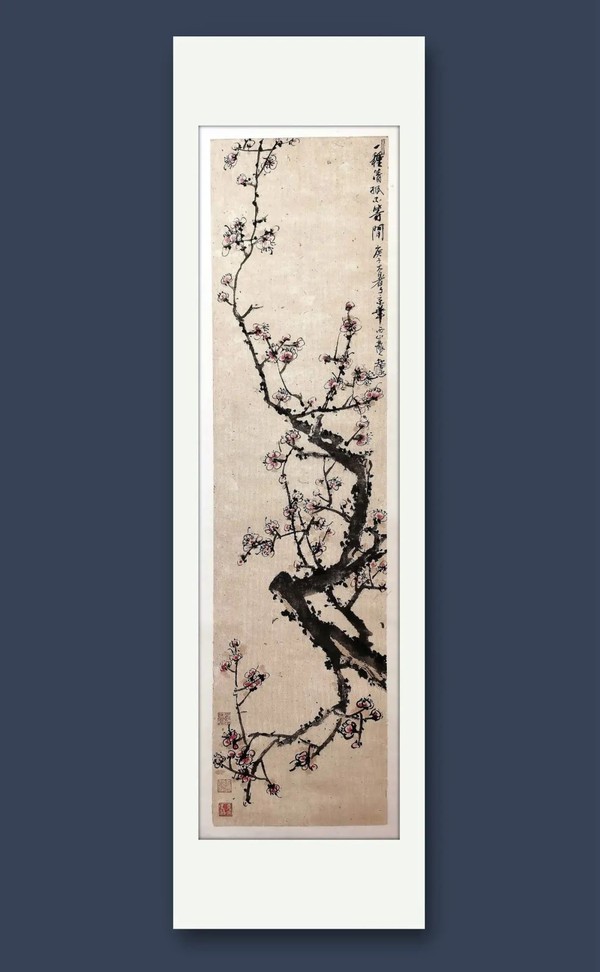

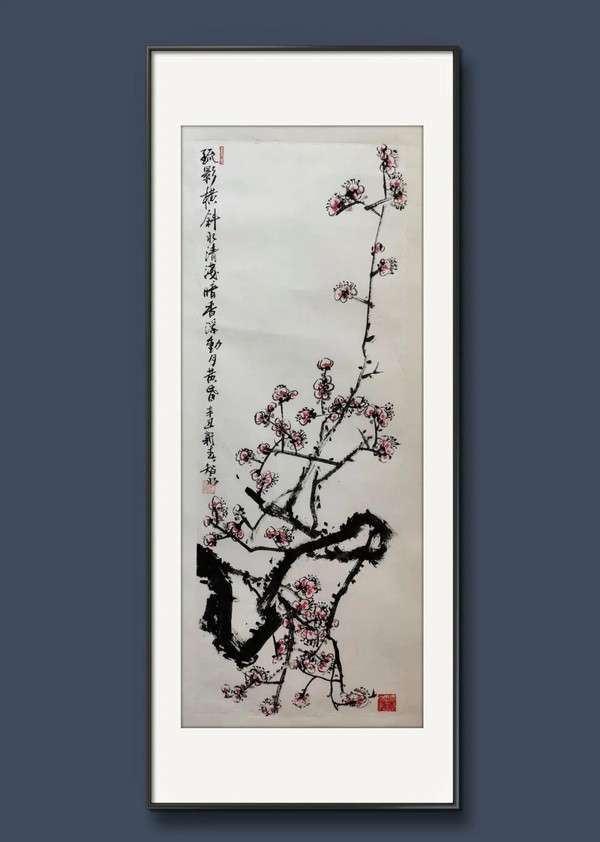

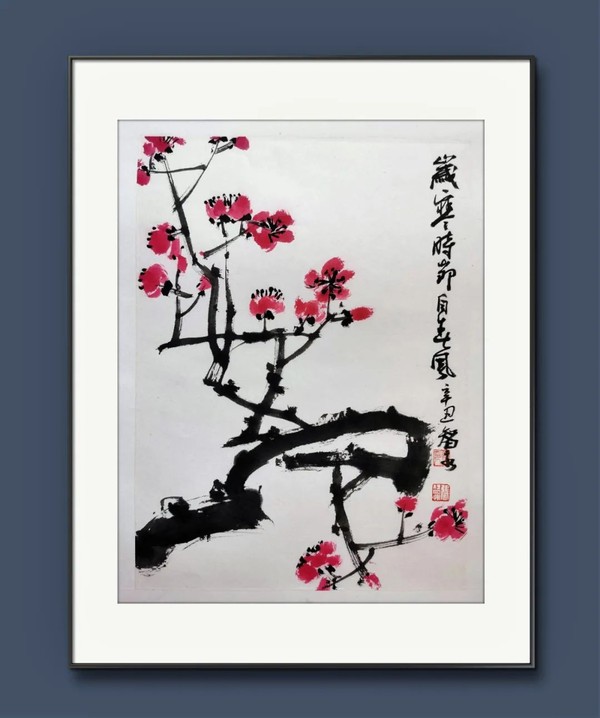

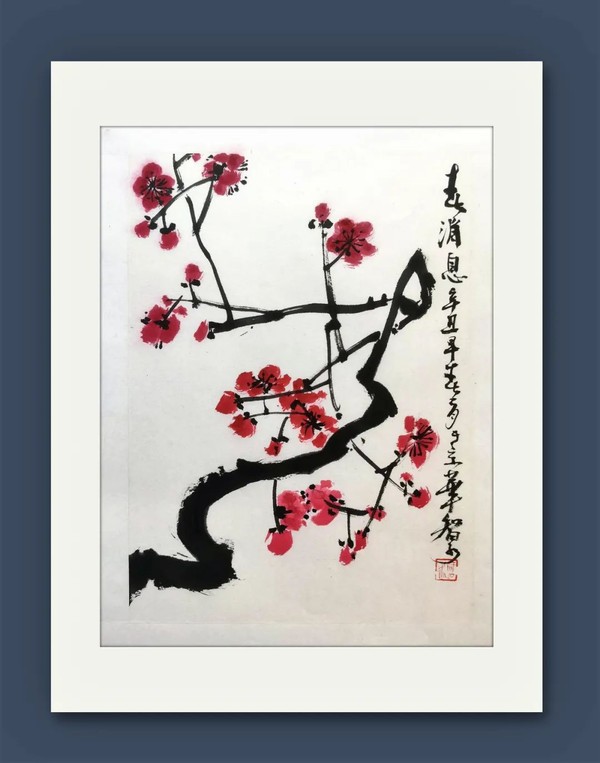

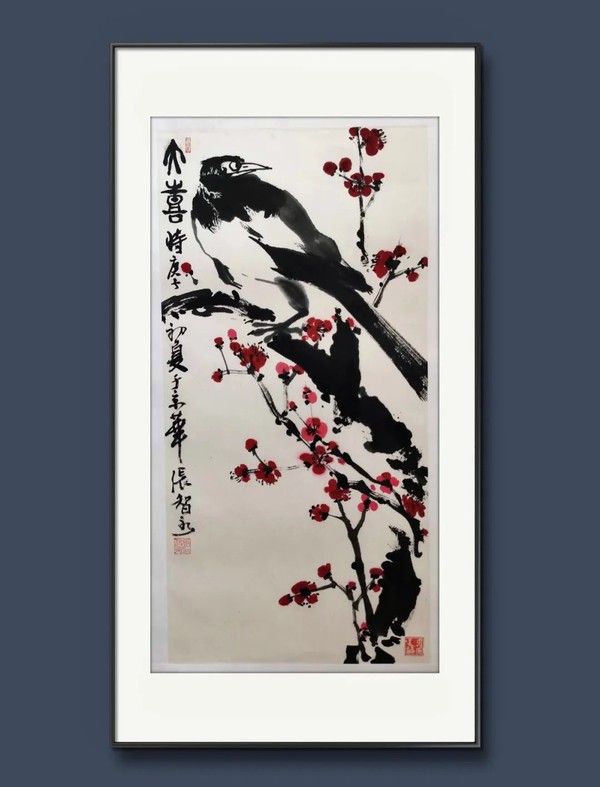

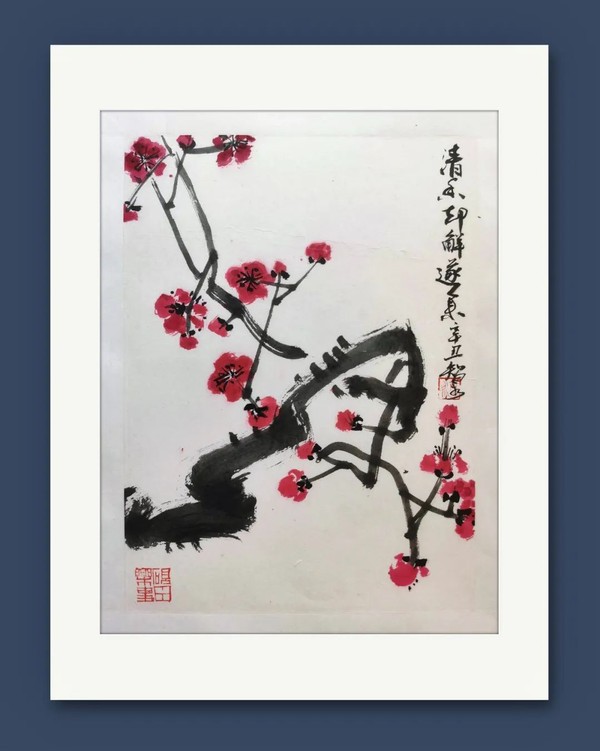

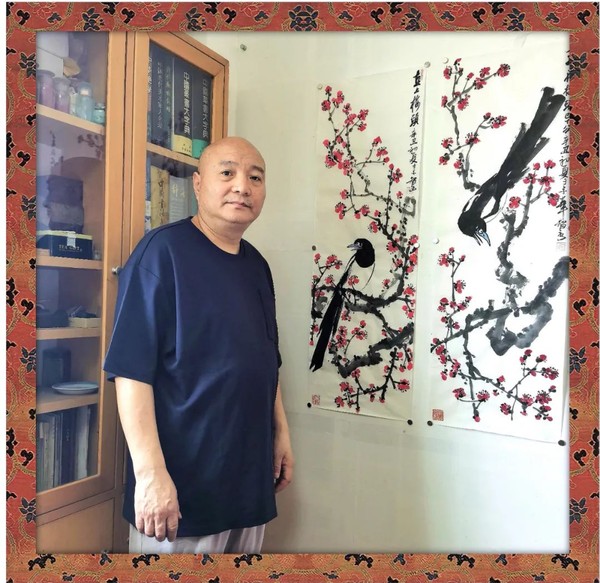

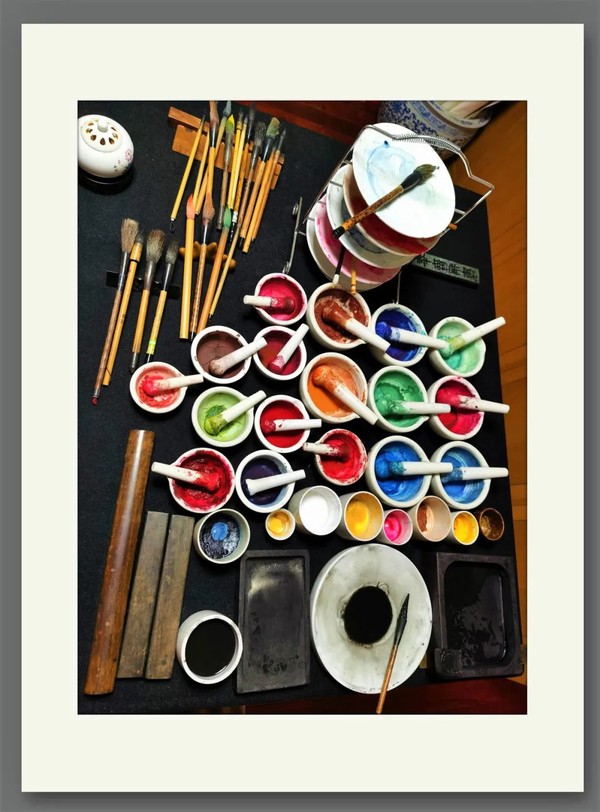

張智永,男,1961年出生於北京,自幼酷愛藝術,初從吳悅石先生學畫山水,繼得何海霞先生指導,書法繪畫俱得精進。1990年拜崔如琢先生為師,為入室弟子,深得傳統中國畫精髓,形成獨特風格。現為中央民族大學山水畫高研班崔如琢工作室助教,故宮學院中國畫研究院駐院畫家,泰中文化藝術交流協會副主席。

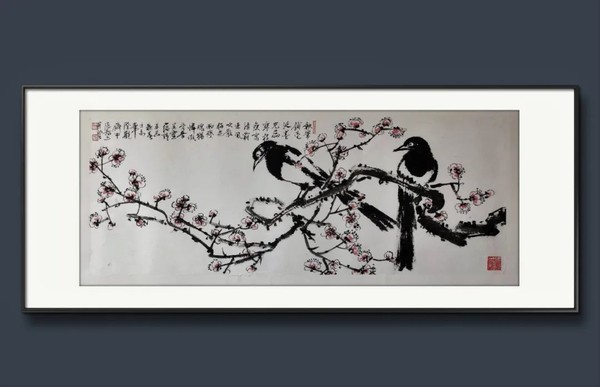

張智永擅山水,兼入花卉翎毛。其作品氣勢沉雄,用墨充沛如潑注,意態鴻蒙,方寸間得見傳統自在的性情和內心。尤其是山水畫,山川雄偉,意境深邃,煙籠霧鎖,“元氣淋漓”,描繪的煙霧迷茫之景與氤氳朦朧的氣氛往往不謀而合。近景又多以細筆寫成,清晰可見,以大筆觸側鋒揮之而成,動感十足,遠處的山峰則通常淺施皴法,氤氳朦朧的美學體驗躍然而生。加之其用筆變化多端,皴擦染變換,讓整個畫面呈現朦朧之感,但該清晰的地方卻又刻畫的細緻入微,一工一寫,自由變換。“不但大氣滂礴,而且酣暢淋漓,該抓緊處精雕,該放鬆的地方潑灑,十分過癮。”(史國良語)

文人画家们则促成了梅兰竹菊等“四君子”画的托物言志的表现传统,并在后世蔚为大观。但是中国花鸟画到底是按照怎样的法则来构象,以体现和传达相关的伦理观念的呢?这就需要我们对古代花鸟画图像进行深入的考究。

中国花鸟画在其漫长的发展的过程当中比山水画和人物画得到了更为广阔的艺术空间,花鸟画与大自然的结合,同时与人的文化心理紧密相连,与人的思想,人的情感寄托和人的理想追求等各种因素关联使人们对花鸟的移情与想象,也完善着花鸟作品的隐喻象征意义。重要的不是花鸟画本身,而是它作为艺术家的观念承载物所具有的精神性心理需求,而非物性。心理表述需求的隐喻性满足,其研究价值,不仅是研究花鸟画本体,更为重要是找寻、反省创作思维、创作动机,展现隐藏在图示背后深度思考的隐喻产物,从而使隐喻成为创作的灵魂。

花鸟画形象中的谐音,隐喻的形象比附,主题的明确性,隐喻思维的作用与艺术形式的过程,就是艺术家内心世界与观察外部世界的交流,是隐喻艺术作品与接受者的隐喻接受心理的交流。

历代画家不断重复并创作着具有象征意义和隐喻内涵的绘画作品,面对这些作品,所传达出的是民族文化的深厚积淀,是画家创造出来的感性直觉形态,是画家精神世界的载体,是一个理想化,具有浪漫色彩的有别于自然客观的集真、善、美于一体的以另样方式存在的世界。

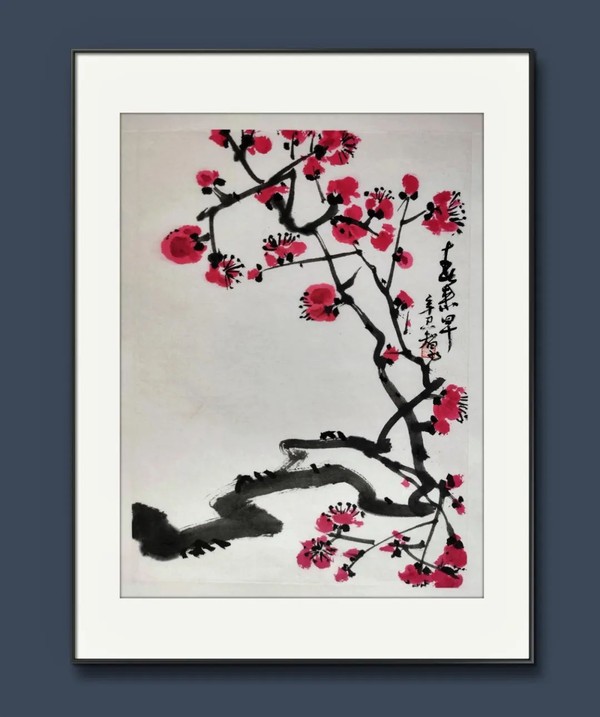

以自然物来比附于人,通过自然物寄托其人格精神、砥励其品节修养,这是儒家一贯的传统。孔子以松柏“岁寒而后凋”比喻君子矢志不渝的品格;陶渊明以野菊明其淡泊之志;周敦颐颂莲花“出污泥而不染”的君子高节。

自宋以来,梅兰竹菊更被誉为花中“四君子”,成为文人雅士酷爱的绘画题材。这些比附体现出儒家在对待和评价自然物方面的伦理化思维特质。

写意的这层含义具有明显的社会批判性,与20世纪下半期以来欧美盛行的批判理论似乎可以建立起某种联系,尽管诗可以怨的心理学色彩更浓,批判理论的社会学色彩更浓。但是,写意不止这层含义。或者说,社会批判性只是写意比较表浅的含义。写意还有其他更加隐蔽也更加重要的含义。

中国水墨写意画,同时成就自身。作为画种的骨干语言,代表着审美理念、技术难度等艺术指标,形成了具有结构性、程式性、逻辑性的笔法、墨法体系。并随之构建了丰富的审美理念和技法理论系统。笔墨语言不以被动再现为目的,它与再现和表现的关系妙不可言。既能把握再现的分寸,又因其自身的抽象性而拥有主观能动的自由品质,外与内容的形式语言魅力极为突出。笔墨语言的成熟,是东方文化、智慧的结晶。在世界艺术史中找不到与之对应的例子,独一无二!

Copyright Reserved 2000-2025 雅昌艺术网 版权所有

增值电信业务经营许可证(粤)B2-20030053广播电视制作经营许可证(粤)字第717号企业法人营业执照

京公网安备 11011302000792号粤ICP备17056390号-4信息网络传播视听节目许可证1909402号互联网域名注册证书中国互联网举报中心

京公网安备 11011302000792号粤ICP备17056390号-4信息网络传播视听节目许可证1909402号互联网域名注册证书中国互联网举报中心

网络文化经营许可证粤网文[2018]3670-1221号网络出版服务许可证(总)网出证(粤)字第021号出版物经营许可证可信网站验证服务证书2012040503023850号