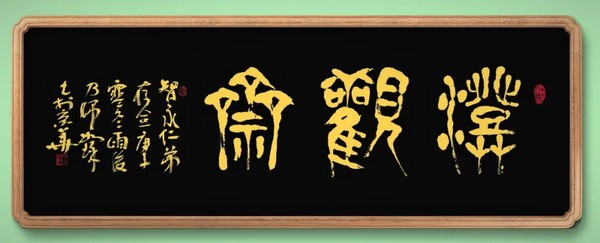

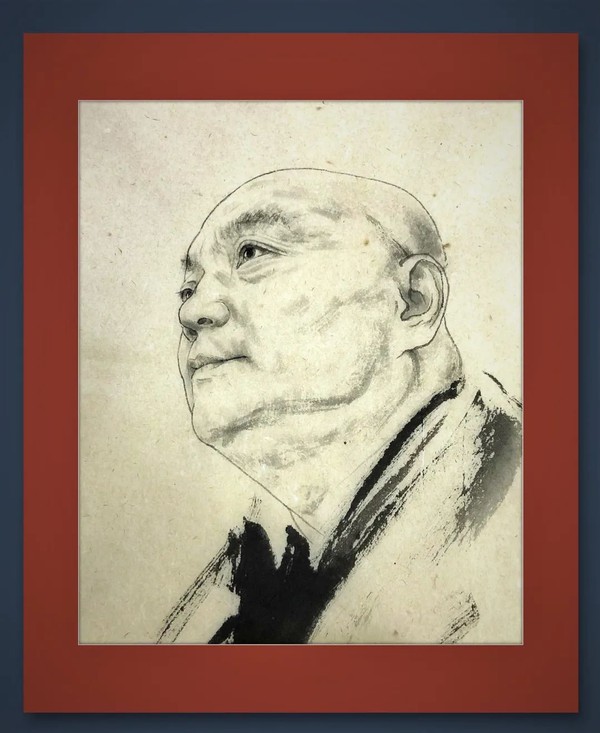

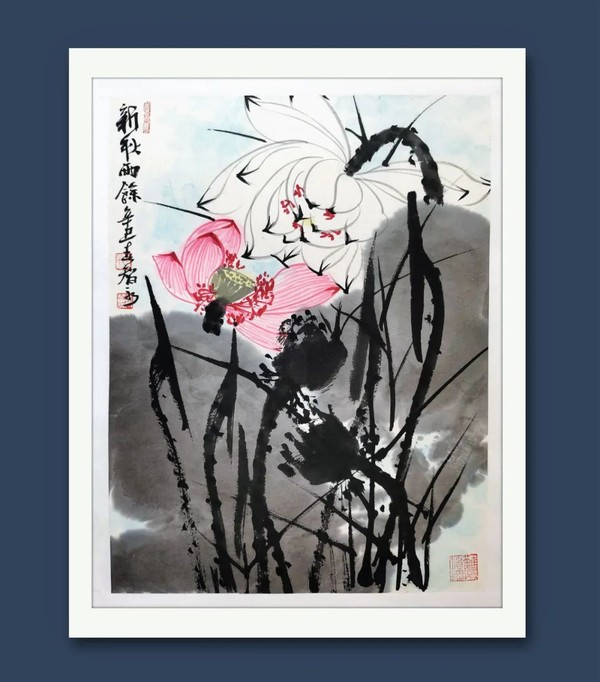

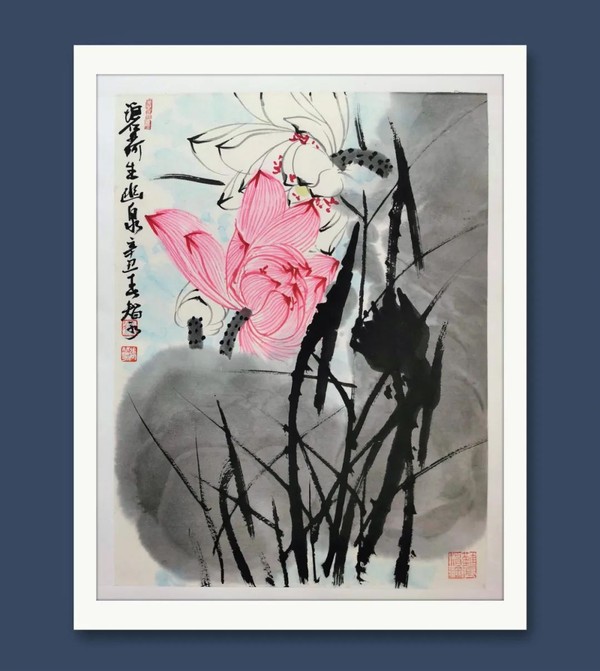

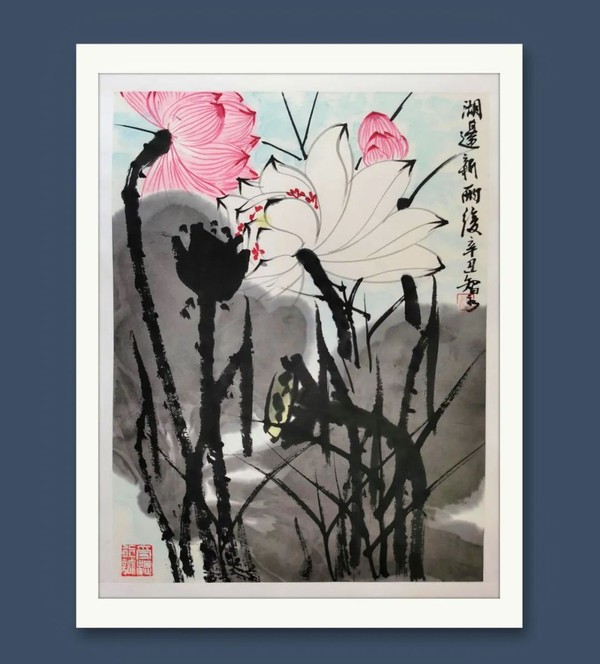

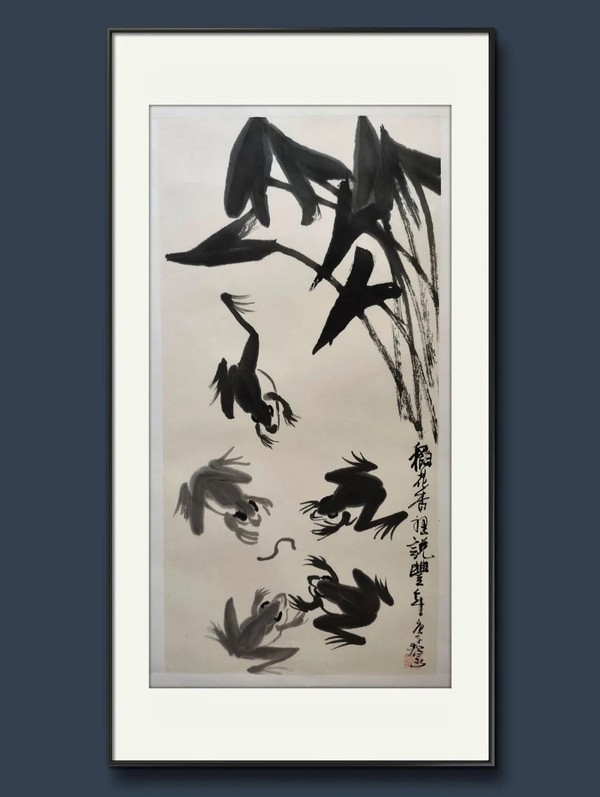

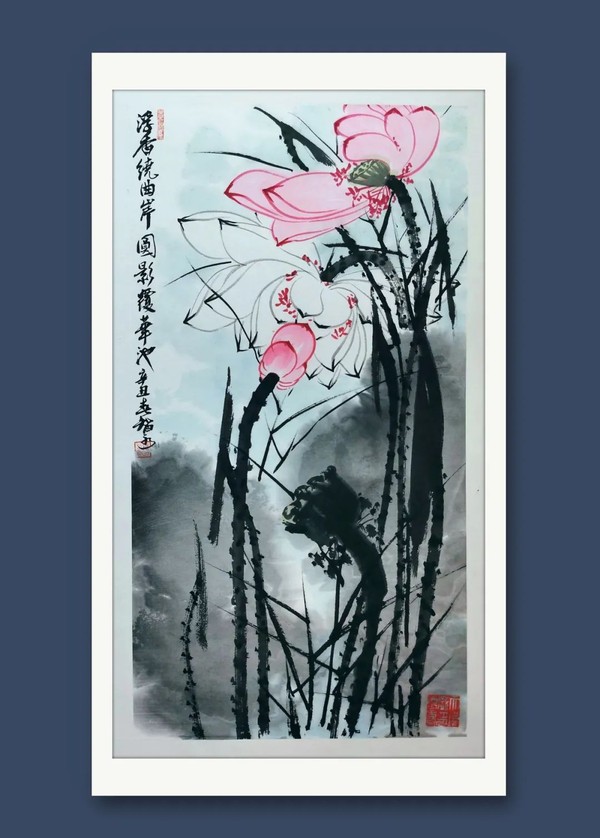

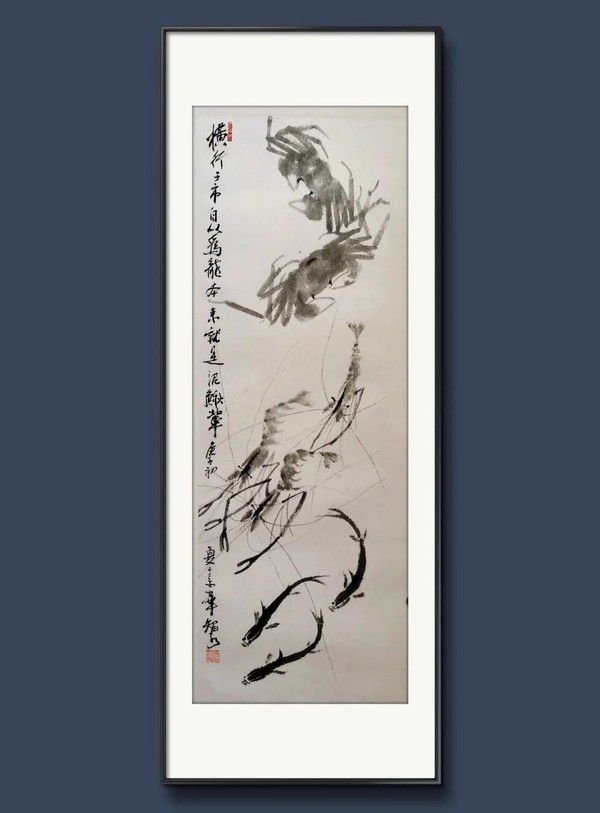

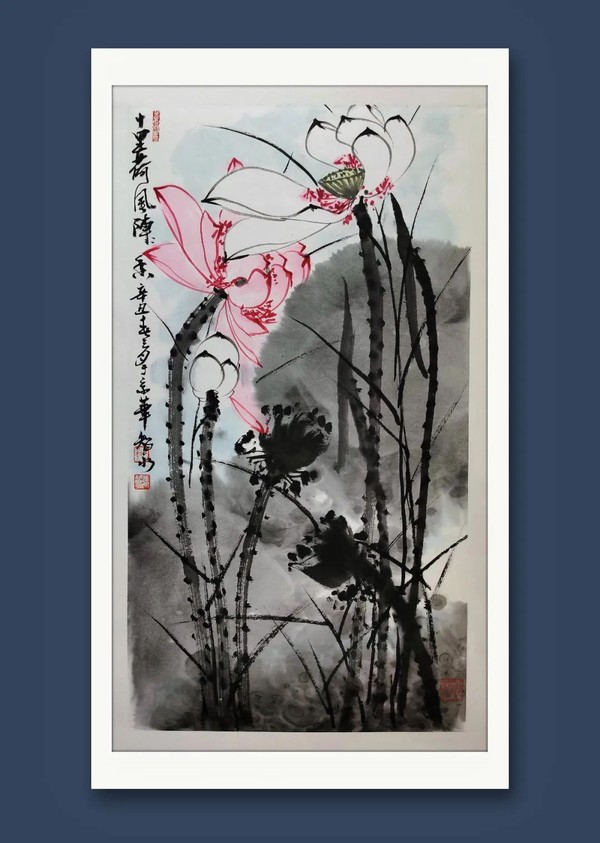

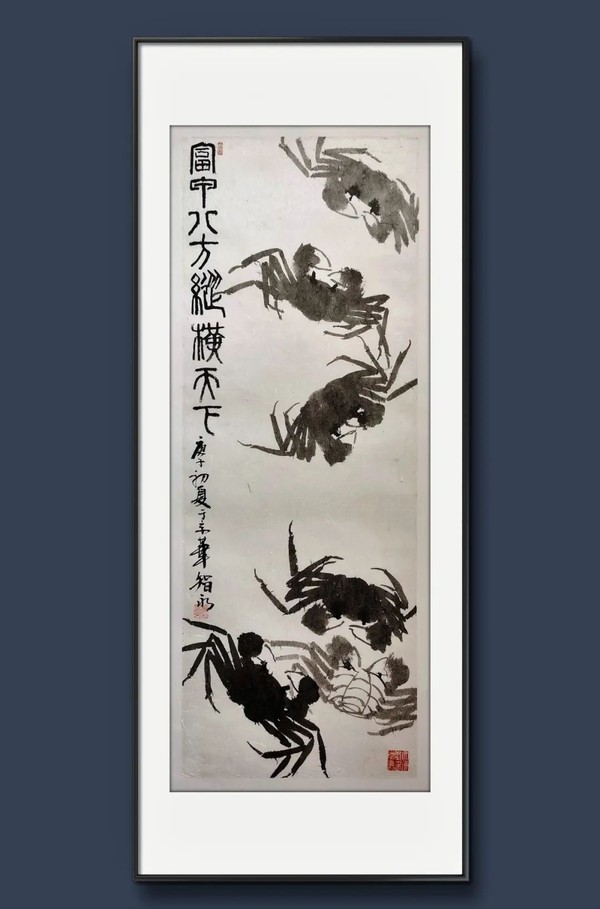

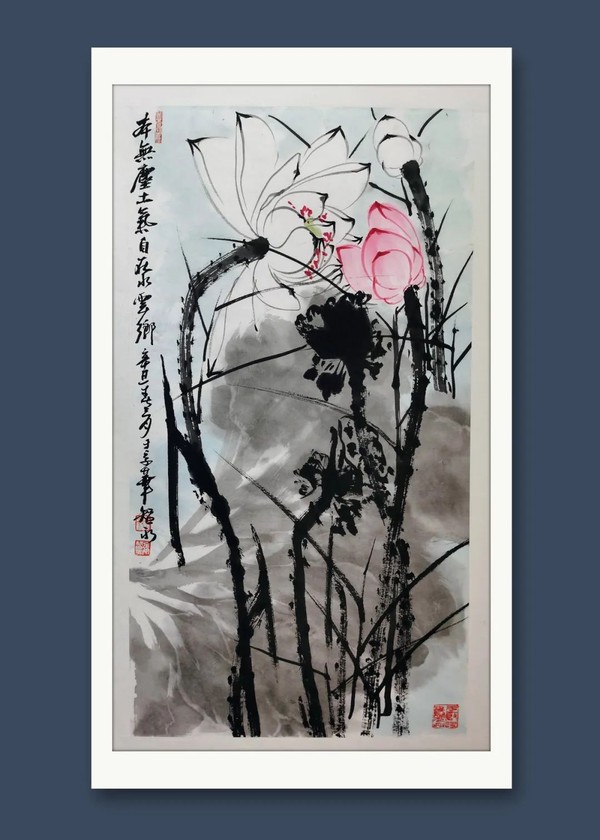

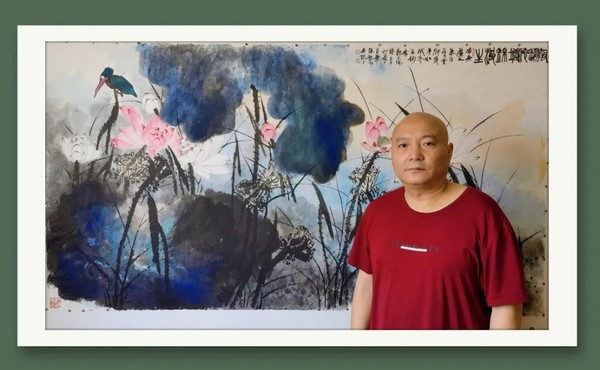

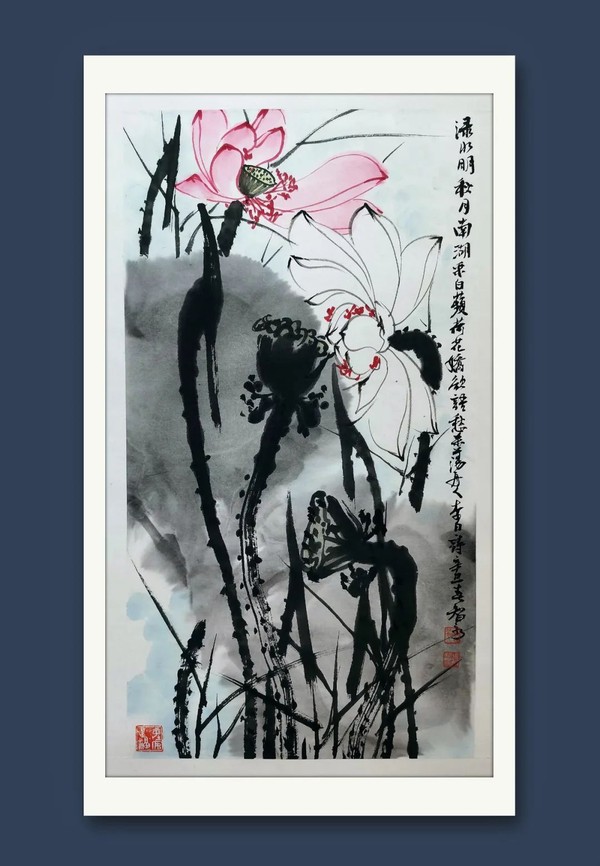

張智永,男,1961年出生於北京,自幼酷愛藝術,初從吳悅石先生學畫山水,繼得何海霞先生指導,書法繪畫俱得精進。1990年拜崔如琢先生為師,為入室弟子,深得傳統中國畫精髓,形成獨特風格。現為中央民族大學山水畫高研班崔如琢工作室助教,故宮學院中國畫研究院駐院畫家,泰中文化藝術交流協會副主席。張智永擅山水,兼入花卉翎毛。其作品氣勢沉雄,用墨充沛如潑注,意態鴻蒙,方寸間得見傳統自在的性情和內心。尤其是山水畫,山川雄偉,意境深邃,煙籠霧鎖,“元氣淋漓”,描繪的煙霧迷茫之景與氤氳朦朧的氣氛往往不謀而合。近景又多以細筆寫成,清晰可見,以大筆觸側鋒揮之而成,動感十足,遠處的山峰則通常淺施皴法,氤氳朦朧的美學體驗躍然而生。加之其用筆變化多端,皴擦染變換,讓整個畫面呈現朦朧之感,但該清晰的地方卻又刻畫的細緻入微,一工一寫,自由變換。“不但大氣滂礴,而且酣暢淋漓,該抓緊處精雕,該放鬆的地方潑灑,十分過癮。”(史國良語)

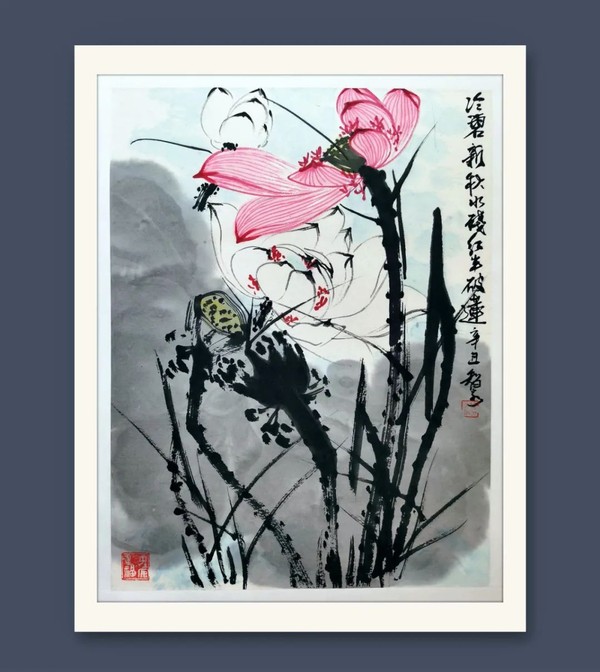

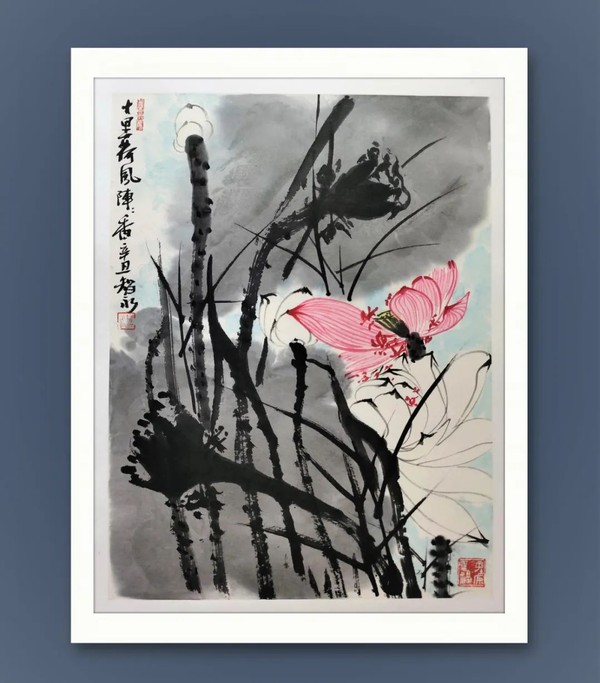

在绘画中,无论是“看到的”(眼中之荷)还是“想到的”(胸中之荷),最终都必须通过“做到的”(手中之荷)实现出来。由于“做到的”参与其中决定绘画的意义,因此无论是“看到的”还是“想到的”都不可能独善其身,都必将受到“做到的”的干扰或者污染。同样,“做到的”也不可能独善其身,也必将受到“看到的”和“想到的”的羁绊或牵扯。绘画中的意义,正是眼、心和手之间的干扰或污染、羁绊或牵扯、协调或妥协之间浑然而成,脱颖而出。

《周易略例·明象》中,王弼有一段论述非常精彩:夫象者,出意者也。言者,明象者也。尽意莫若象,尽象莫若言。言生于象,故可寻言以观象;象生于意,故可寻象以观意。意以象尽,象以言著。故言者所以明象,得象而忘言;象者,所以存意,得意而忘象。犹蹄者所以在兔,得兔而忘蹄;荃者所以在鱼,得鱼而忘荃也。然则,言者,象之蹄也;象者,意之荃也。是故,存言者,非得象者也;存象者,非得意者也。象生于意而存象焉,则所存者乃非其象也;言生于象而存言焉,则所存者乃非其言也。然则,忘象者,乃得意者也;忘言者,乃得象者也。得意在忘象,得象在忘言。故立象以尽意,而象可忘也;重画以尽情,而画可忘也。

国画是意象艺术,是用不是写实也不是抽象的“似与不似”、“不似之似”高度的内涵和丰富的笔墨结构塑造出来的。过去,对中国画笔墨传统的认识主要是从笔墨形态要服从表现对象的刻画,笔法用于体现对象的形廓、质感、定向感或笔墨的形态具有审美价值,而对强烈反映主体审美意识的笔墨结构缺乏深入的认识。 中国传统绘画中的“意境”和“气韵”是主体审美意识的高级形态,它们的形成和创造有赖于笔墨结构和形态的运用和创造。

江馆清秋,晨起看竹,烟光日影露气,皆浮动于疏枝密叶之间。胸中勃勃遂有画意。其中胸中之竹,并不是眼中之竹。因而磨墨展纸,落笔倏作变相,手中之竹又不是胸中之竹也。总之,意在笔先者,定则也。趣在法外者,化机也。独画云乎哉?(《郑板桥集·题画卷》)

荷花不像牡丹一样雍容华贵,不像梅花那样迎寒吐芳,也不像兰花那样小巧清秀,然而,她默默无闻地为酷暑散阵阵芬芳,送丝丝清凉.啊!我爱荷花,爱它那亭亭玉立的姿态,更爱它那“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的高风亮节!

Copyright Reserved 2000-2025 雅昌艺术网 版权所有

增值电信业务经营许可证(粤)B2-20030053广播电视制作经营许可证(粤)字第717号企业法人营业执照

京公网安备 11011302000792号粤ICP备17056390号-4信息网络传播视听节目许可证1909402号互联网域名注册证书中国互联网举报中心

京公网安备 11011302000792号粤ICP备17056390号-4信息网络传播视听节目许可证1909402号互联网域名注册证书中国互联网举报中心

网络文化经营许可证粤网文[2018]3670-1221号网络出版服务许可证(总)网出证(粤)字第021号出版物经营许可证可信网站验证服务证书2012040503023850号